【現地情報】ペルー ラ・モリーナ国立農科大学、マカ栽培地

レポート:

営業部兼、新規素材開発室

鈴木 慎吾

皆さんこんにちは。

営業部兼、新規素材開発室の鈴木 慎吾です。

本日は2016年8月初旬に南米ペルーに出張しましたので、早速その時の様子をお伝えしたいと思います。

![]()

ペルーは南米大陸の西部・太平洋側に位置しており、日本からの直行便は無く、アメリカ経由で片道約25時間という日本の真裏にあるような非常に遠い国です。今回はロサンゼルス経由での入国になりました。片道だけで約2日がかりです。

ペルーは南米大陸の西部・太平洋側に位置しており、日本からの直行便は無く、アメリカ経由で片道約25時間という日本の真裏にあるような非常に遠い国です。今回はロサンゼルス経由での入国になりました。片道だけで約2日がかりです。

また南半球に位置する為、日本とは季節が反対で、ちょうどいまが真冬にあたります。

真冬と言っても赤道に近い為、首都のリマはそれほど寒くなく、気温は朝方でも15℃程度で日本の秋のように涼しい感じです。そして砂漠気候のため、ほとんど雨が降らないのですが、行っている間はときどき霧雨が降っていました。ただペルーの人々は、日本と違い誰も傘をさしていなかったのが印象的です。もしかするとあまり雨が降らないので、みんな傘を持っていないのでしょうか???

さて本題に入りますが、今回私がペルーに渡った大きな目的は2つ。

- 当社が独占販売契約を結んでいるペルー ラ・モリーナ国立農科大学INDDA研究所訪問

- マカ栽培地のボンボン高原の視察・品質確認

![]()

まず私たちは、ラ・モリーナ国立農科大学に訪問しました。

ラ・モリーナ国立農科大学内にあるINDDA(農産物開発)研究所と皇漢薬品研究所は1999年に事業提携を結んでから約17年に渡って強い連携を結んでおります。

ラ・モリーナ国立農科大学正門にて

ラ・モリーナ大学内INDDA研究所

独占販売契約書

ラ・モリーナ国立農科大学は、1901年に創立され、農学部をはじめ8学部を有する学生数約10,000人、教員数約1,000人のペルー隋一の名門大学です。日系人のフジモリ元大統領が学長を務められたことでも知られております。

現在の主力品目はゼラチナイズド(水抽出粒子均一化)製法で製造された「ラ・モリーナ マカ」です。ゼラチナイズド加工をすることによって、通常のマカ粉末より、体内への吸収性が高いのが特徴です。

また原材料に使うマカも大学が契約している特定農科のみから仕入れて品質の良いものを厳選して使用しています。

ラ・モリーナ大学INDDA研究所にてスタッフと

ラ・モリーナ大学INDDA研究所にてスタッフと

訪問時には2016年のマカの供給状況や品質についての確認を行い、今年も品質の良いラ・モリーナ マカを供給することができそうで一安心しています。

日本で「ラ・モリーナ マカ」を使用した製品には、ラ・モリーナ国立農科大学エンブレム(右画像)の使用が出来ますので、製品の付加価値を高めたいお客様は当社まで連絡を下さいませ。

日本で「ラ・モリーナ マカ」を使用した製品には、ラ・モリーナ国立農科大学エンブレム(右画像)の使用が出来ますので、製品の付加価値を高めたいお客様は当社まで連絡を下さいませ。

また、ラ・モリーナ大学の話によりますとアンデス山脈とアマゾン川に囲まれたペルーには、世界の植物種の20%にあたる約45,000種もの植物が存在しており、現地ではスーパーフードとしてインカ帝国の前の時代から食されており、素晴らしい食効があると認められているものでも、まだまだ日本に紹介されていないものが沢山あるようです。

ラ・モリーナ国立農科大学INDDA研究所ではこのような様々な種類のペルー伝統のスーパーフードの研究、製造も行っています。

当社でも新たな取扱い品目として近く日本のお客様向けにご紹介したいと思いますので、お楽しみにして下さい。

![]()

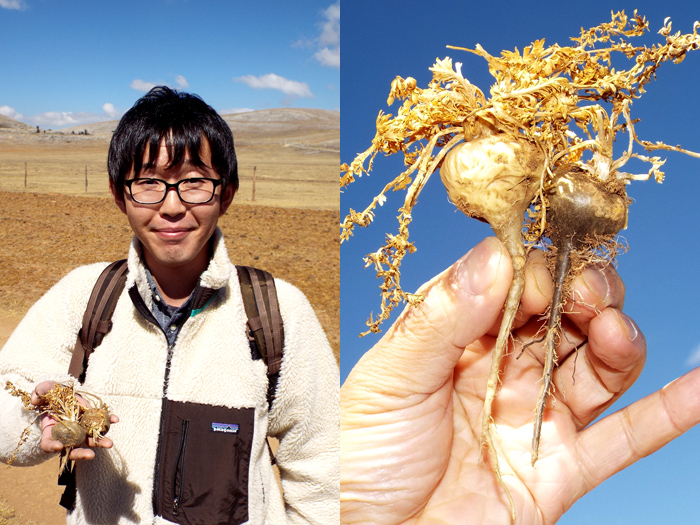

次に私たちは実際に品質を確認するためにマカ栽培地の視察に行ってきました。

マカの栽培地は、ペルーの首都リマから車で10時間ほどのところにあるフニン県ボンボン高原という場所です。

ここは標高約4000m以上もあり、なんと富士山よりも300m以上高い場所ということになります。マカは、このような空気も薄く、非常に過酷な環境で栽培されているのです。

ボンボン高原に向かう国道の最高点4818m

広大な敷地にマカは栽培されています

実際に掘り起こしてみました

獲れたてのマカ

マカはこのような過酷な環境で1年という長い時間をかけ丁寧に栽培されるのです。

近年はペルーでも農業の近代化によって、農薬を使う農家が増えているようですが、当社で提携をしている畑は農薬は一切使わず、全て有機肥料のみで育てられます。

また栽培~収穫をした後の加工まで、全ての作業は人の手によって丁寧に一つずつ行われます。

天日乾燥の様子

乾燥されているマカ

手作業で茎や葉を取り除きます

現地作業場にてスタッフと

このような非常に手間のかかる工程を経て、最後にもまた人の目によってひとつずつ品質をチェックされたのちに、初めて製品として使用できる原材料となります。

そのあとは、粉末にされたりエキス抽出されたりして初めて私たちがカプセルや錠剤に使える形状になります。

![]()

余談ではありますが、私が印象的に感じたことが、マカ栽培地近くの街では、マカを使ったドリンクや食べ物が沢山あったことです。日本とは違って、これほ

どまでにマカが普及しているのには驚きました。

一説にはアンデスの山中に暮らす人の平均寿命は、首都リマに暮らす人に比べて15-20歳程度も長いと言われているようです。これは日常からマカのようなスーパーフードを食べているからではないでしょうか。

食堂で飲んだマカジュース

マカ100%で作ったマカリキュール

※ペルーは物価が安いのですがマカジュースは450円もしました。元気になった気がします。。。

![]()

それではまた新たな情報がありましたらここで報告したいと思います。

より詳しい話を知りたい方はお気軽にご連絡ください。

原料に関するお問い合わせ、OEMのご相談、セミナー詳細や資料をご希望の方は、担当の鈴木までお電話またはメールにてご連絡ください。ご連絡お待ちしております。